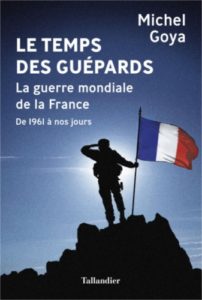

La guerre mondiale de la France de 1961 à nos jour

Essai d’histoire des opérations extérieures françaises par Michel Goya.

Il y a toujours cette croyance que le ministère français des Anciens Combattants ne s’occupe que de ceux ayant combattu lors de la Seconde Guerre Mondiale, ou au pire pendant la Guerre d’Algérie. Un ancien combattant, c’est un vieillard. Rien n’est plus faux. Depuis la fin de la Guerre d’Algérie, la fabrique à anciens combattants ne s’est pas arrêtée. Certes il n’y a plus de guerres, déclarées en bonne et due forme. Cela n’est plus arrivée depuis 1945. Mais l’auteur recense en fin de volume 51 opérations armées principales depuis 1961, de types très différents, allant du combat divisionnaire de l’opération Daguet au « maintien de la paix » sous casque bleu. Cela représente des centaines de milliers de soldats.

M. Goya dresse un panorama de ces opérations, leurs contextes politiques tant international qu’intérieur, accompagné des résultats, immédiats comme sur le long terme. Les chapitres sont organisés selon une logique chronogéographique mais le cloisonnement n’est pas étanche. L’introduction donne accès à la première partie consacrée aux opérations ayant eu lieu durant la guerre froide, en commençant par l’opération de Bizerte en 1961 (et dans un tout autre contexte qu’en 1956, tant extérieur qu’intérieur p. 24). Suivent de nombreuses opérations ailleurs en Afrique, dont quatre rien qu’au Tchad avant 1990, pour divers motifs mais toujours de manière légère et employant des troupes uniquement professionnelles. Les années 1980 voient aussi l’engagement sous casque bleu dont le plus emblématique est au Liban, opération toujours en cours. C’est au Liban qu’a lieu une guerre dite sous le seuil avec la Syrie et l’Iran, remportée par ces derniers (le Drakkar …).

La fin de l’URSS surprend tout le monde (deuxième partie). D’un seul coup, les coudées sont plus franches avec une Russie aux abonnés absents. La France participe à la guerre contre l’Iraq (qui avait envahi le Koweit) en raclant les fonds de tiroir pour équiper une division mais garde les programmes d’armement lancés à la fin des années 1980 dans une contexte radicalement changé, tant géostratégique que financier. Elle n’est toujours pas sortie de cette crise (p. 113) … D’autre part, les interventions humanitaires armées continuent (en Somalie ou au Cambodge par exemple). Les échecs sont plus visibles en Yougoslavie et au Rouanda (où la France intervient seule et où elle sauve des milliers de personnes lors du génocide). L’élection de J. Chirac en 1995 marque néanmoins un tournant : il n’est plus question de laisser les soldats sous casque bleu de servir de cible ou d’otages sans réagir. Le continent africain reste important (Côte d’Ivoire) mais c’est l’Afghanistan qui est le théâtre le plus visible au début des années 2000, de manière cependant peu importante jusqu’en 2008.

Puis en 2008, sans doute pour préparer le retour dans presque tous les commandements de l’OTAN, N. Sarkozy décide d’augmenter le contingent français en Afghanistan en prenant en charge deux régions du pays, sur une posture de combat. La Libye s’ajoute aux opérations extérieures en 2011, tandis que le Syrie préoccupe aussi les forces françaises avec les développements locaux desdits Printemps arabes. Si la Centrafrique n’est aujourd’hui plus trop dans les esprits, le Mali est une opération modèle mais où les volontés politiques locales accompagnent pas le mouvement. L’opération, redéfinie, s’étend à tout le Sahel pour combattre les mouvements salafo-jihadistes locaux en conjonction avec des armées locales. Le même type d’ennemi est aussi combattu en Iraq et en Syrie (Daesh), lui qui avait porté le fer en France et déclenché en retour l’opération Sentinelle (après Vigipirate, pas amie avec l’auteur visiblement p. 177), mobilisant des milliers de soldats sur le territoire national.

Le volume est doté d’une conclusion bien solide qui précise certaines vues de l’auteur, dans le cas où on ne les auraient pas comprises, et qui ne sont pas une surprises pour ceux qui l’ont déjà lu ou écouté. Arrivent ensuite notes, chronologie, bibliographie indicative et index.

Comme toujours, un très solide travail de M. Goya qui réussit à rendre vivant ce qui aurait pu être une longue liste d’énonciations. Pour chaque opération majeure, il y a une carte, la description du déroulement et une analyse, avec le franc-parlé sourcé qui caractérise l’auteur. Il est par exemple sec et définitif sur la Somalie et les opérations de l’ONU en général (p. 122), mais est-il pour autant injuste ? Et comme il a vécu certaines de ces opérations à divers niveaux de la hiérarchie, à ses conclusions d’historien peut s’adjoindre son vécu sur le terrain (la dédicace du livre faisant foi). Le livre est parsemé de réflexions stimulantes, comme sur le Liban en 1983, où la Marine tire mais où les forces terrestres n’ont que le droit de se défendre (p. 74), où sur le coût humain de l’interposition en Bosnie, égal à celui des combats de l’Afghanistan. De toutes manières, tout cette opération est à la fois ahurissante et scandaleuse. On pourra juste regretter les erreurs typographiques et autres des chapitres 5 et 6, l’utilisation de l’anglais Falklands au lieu de Malouines (p. 70) et éventuellement sur le choix de privilégier l’hypothèse très minoritaire d’un assassinat d’Idriss Déby, le président tchadien, au lieu d’une mort au combat (p. 279).

Se lit d’une traite.

(Vigipirate c’était déjà pas bien, alors que dire de Sentinelle p. 292-293 … 8,5)