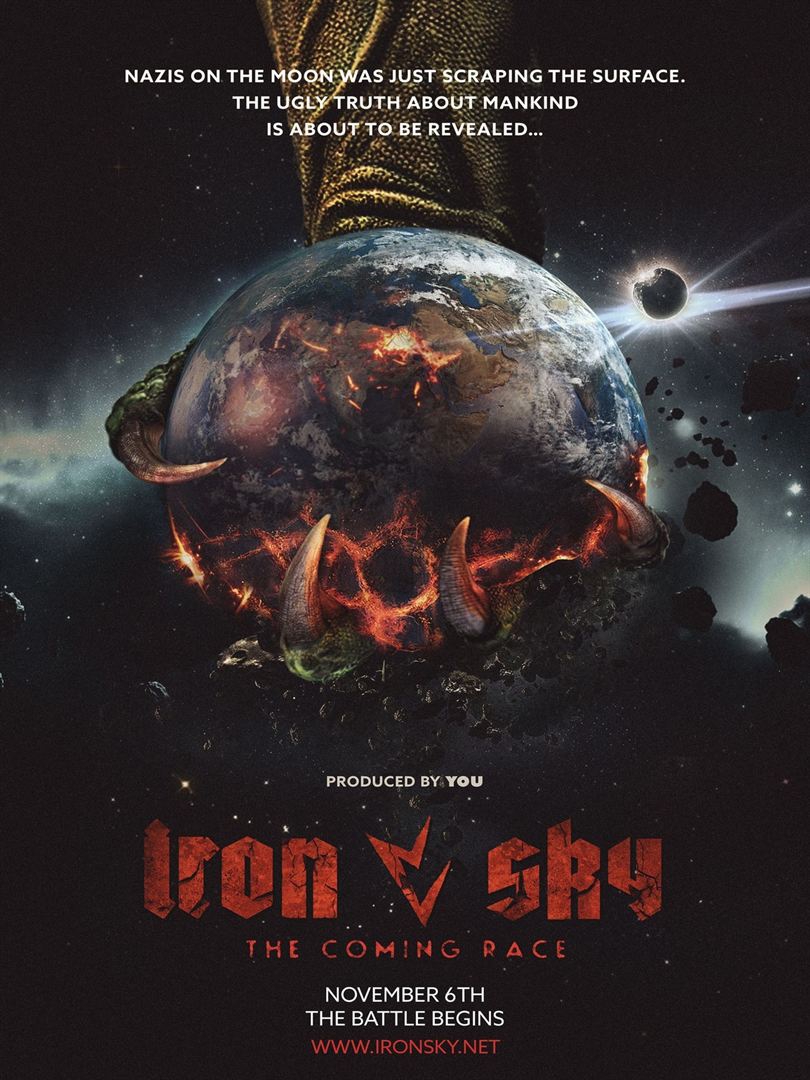

The Coming Race

Film de science-fiction humoristique dirigé par Timo Vuorensola.

Iron Sky premier du nom nous avait laissé avec une Terre démarrant une guerre nucléaire, sa suite reprend au même point. La Présidente des Etats-Unis d’Amérique quitte Washington sur le point d’être détruite pour l’Antarctique et rentre dans une base nazie, non pour aller sur la Lune mais pour descendre vers le centre de la Terre. Elle le peut parce que sa vraie nature est … reptilienne. Vingt ans après, la Terre est toujours en grande partie inhabitable et quelques survivants ont trouvé refuge sur la Lune, dans l’ancienne base nazie. Cette dernière ne tient encore debout que par miracle et son anéantissement peut survenir d’un moment à l’autre. Seul espoir, trouver une source d’énergie qui pourrait alimenter un vaisseau spatial et ainsi tenter de survivre ailleurs. Pour les habitants, et plus particulièrement pour l’héroïne Obi (la fille de Washington et Renate du premier épisode), la venue d’une soucoupe bricolée en Sibérie relance l’espoir. Les élites locales, adhérentes à une secte qui vénère Steve Jobs et un système fermé et contrôlable, ne sont pas de cet avis. Si l’on rajoute à cela que tous les Nazis ne sont pas morts …

Dur d’innover, de rajouter un coup de turbo à une idée qui avait fait un bon film sans affaiblir la structure. Le choix ne semble pas avoir été fait de changer de thème, puisque l’on reste dans l’humour fait au dépend de théories conspirationnistes comme dans le premier Iron Sky. Il aurait pu se porter sur les pyramides extraterrestres ou les Illuminati, mais ce sont les reptiliens qui seront le point central de l’intrigue. Les scénaristes partent d’une base éprouvée puisque cette race de reptiliens, appartenant autant au passé qu’au futur de la Terre, vivant en son centre et ayant le Vril pour énergie, sont ceux d’un roman de 1871 écrit par Edward Bulwer-Lytton et intitulé justement The Coming Race. Le roman a une grande influence sur les cercles ésotériques européens, y compris en Allemagne nazie, ce qui ne semble pas du tout avoir été l’objectif de son auteur. Comme si Jules Verne devenait la source d’inspiration du Temple Solaire … Mais c’est un choix intellectuel qu’il faut mettre en mouvement dans le film, et il semble que la matière, autre que graphique, manque un peu.

A cet aspect sont ajoutés toute une série de piques sur des phénomènes sociaux du début du XXIe siècle, allant de la vénération fanatique de Steve Jobs et Apple aux intolérances alimentaires en passant par le powerpoint. Cible facile, la religion n’est pas oubliée. La mise en scène se fait très plaisir avec de très nombreuses références culturelles, que ce soit la Sainte Cène de Léonard de Vinci ou les différentes trilogies de la Guerre des Etoiles (abaissement de la rampe de la navette arrivée sur la Lune, cape noire, courses poursuite dans l’esprit de la course de pods), Indiana Jones (début de la l’Arche perdue), Ken le survivant mais aussi vidéoludiques avec Mario Kart.

Néanmoins on ne peut pas dire que les héros soient très épais et Obi, l’héroïne principale, ne montre aucune faille. C’est donc assez gentillet.

Nous attendions avec impatience d’entendre à nouveau la musique de Laibach mais ce fut de ce côté une déception. Elle est, à ce qu’il nous a semblé, très peu présente (sauf pour le générique). La faute sans doute a bien plus de scènes d’action explosives dans ce film que dans son prédécesseur, qui faisait voir alors plus de scènes en plan large et dans l’espace où la musique soutenait la démonstration de puissance. Le premier Iron Sky devait gérer un budget serré qui ne pouvait pas tout investir dans l’image de synthèse et il semble que le budget augmenté pour la suite ait un peu trop été alloué au fond vert et au michaelbayisme.

C’est donc un film distrayant, au final prévisible mais néanmoins réussi, mais qui est très en dessous de la première partie. Il est difficile de faire vraiment neuf et frais à chaque fois …

(Blondie le Tyrannosaure Rex, cela reste une idée fantastique … 6,5)