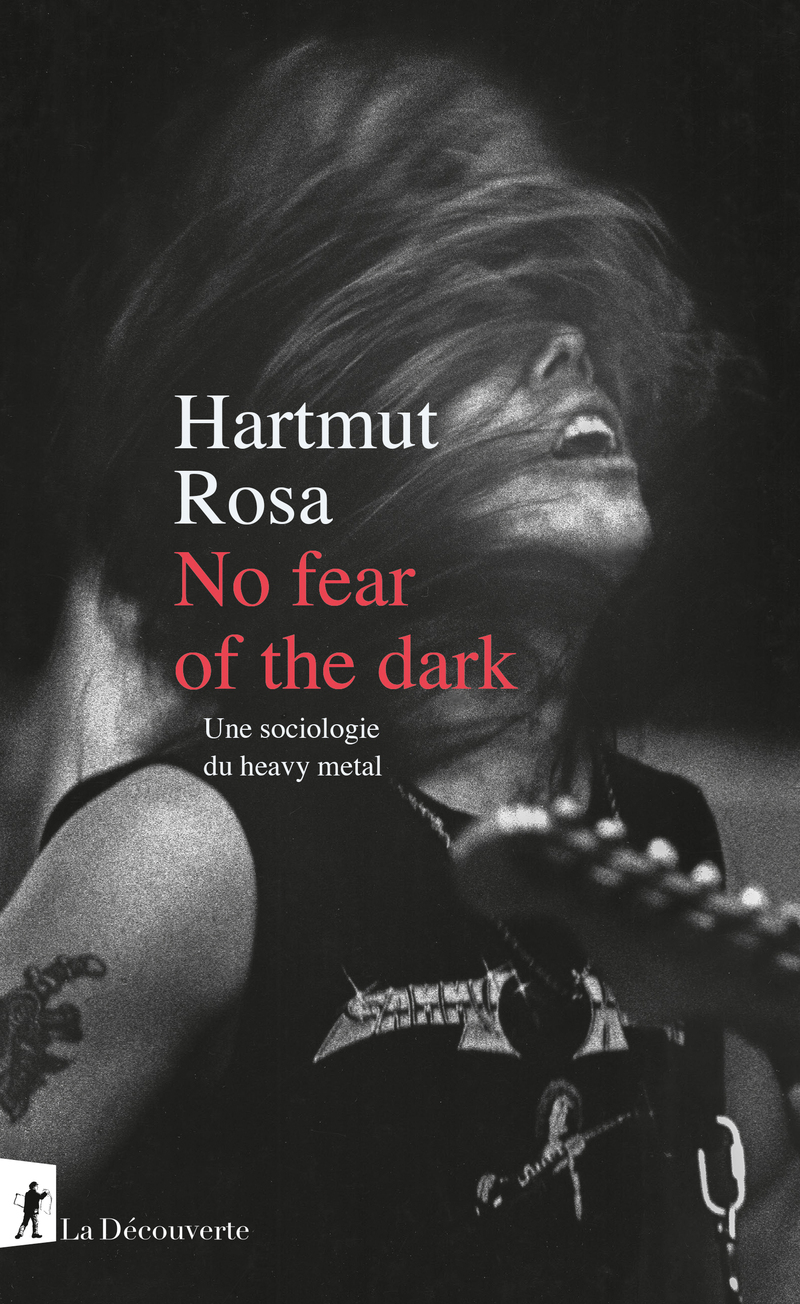

Une sociologie du heavy metal

Essai de sociologie de Hartmut Rosa.

Même les stars de de la philosophie allemande contemporaine ont des jardins secrets et ont eu une jeunesse. Hartmut Rosa, théoricien de la résonance et professeur à Iéna, a eu une jeunesse rebelle, guidée par le heavy metal, une expérience dont il fait part dans ce livre de 180 pages. Si la partie « personnelle » est importante, la partie plus scientifique (ou théorisée) n’est pas mince et ce n’est pas à la nostalgie pour les fins de soirées alcoolisées ou les longues attentes devant les salles de concert que nous invite l’auteur.

Comme le livre ambitionne de toucher un large public, un petit point historique sur le genre débute le propos. Le lecteur moyen de H. Rosa n’est, dans l’esprit de l’auteur et de l’éditeur, pas trop versé dans ce genre musical … Il n’y a dans ce chapitre, pas si mal fait, de révélations renversantes pour celui a déjà porté un intérêt aux musiques amplifiées nées du rock à la fin des années 1960. Le second chapitre a une visée plus sociologique en s’intéressant aux auditeurs de heavy metal (à prendre, comme c’est le cas aussi dans ce livre et avec beaucoup d’à-propos, au sens très large). La parenté avec l’auditeur de musique classique est évidemment soulignée (p. 43), parenté qui va jusqu’à la conception passionnelle de la musique. Il y a là une conception centrale, une place à part accordée à la musique et à l’œuvre, qui va à l’encontre d’une culture de playlist (p. 47).

Le chapitre suivant veut explorer la place du heavy metal dans la vie de ses auditeurs et c’est là que rentrent dans le jeu les conceptions philosophiques de l’auteur. Sa thèse est que le metal est un point d’ancrage pour le fan dans un monde post-moderne fait de changements. Mais il n’y a pas immuabilité, il y a codéveloppement des groupes et des auditeurs (p. 66). Musique corporelle par essence, le concert et la rencontre entre artiste et fan y prend une très grande place, comme toute littérature afférente.

L’auteur passe ensuite à l’effet de la musique sur l’auditeur dans un quatrième chapitre, en partant d’une base phénoménologique pour arriver sur le constat de la superficialité et en même du plus terrible sérieux, en même temps, du metal. Le tout débouche sur un cinquième chapitre qui introduit le concept de résonance, déclinée en quatre éléments (p. 95), mais H. Rosa insiste surtout sur l’indisponibilité de la résonance : on ne pleure pas à tous les coups lors d’un solo d’anthologie.

L’auteur passe ensuite à la présentation épiphanique que l’on peut faire des débuts et des fins de concerts puis revient sur le sérieux du metal dans le septième chapitre. H. Rosa y détaille aussi l’héritage romantique du metal, esthétisation de la réponse aux Lumières (p. 61), avec qui il partage aussi un imaginaire (la fantasy, les anciens dieux etc.). H. Rosa finit tout de même ce chapitre avec T. Adorno et M. Horkheimer (p. 172). La conclusion du livre poursuit sur la lancée de l’Ecole de Francfort : comment le metal a triomphé de l’industrie musicale.

Il y a tout de même un petit côté « Monsieur le Professeur nous raconte sa jeunesse », qui en plus ne se cantonne pas à la jeunesse. Mais c’est assumé et la partie musique ne verse pas dans la pédanterie, à la recherche de références obscures. Le glossaire final est un plus, les notes de bas de page sont assez peu nombreuses, rendant ce livre d’un accès plutôt aisé mais permettant tout de même des découvertes. Par contre, notre sensation est qu’il n’est pas superbement bien écrit, pour tout dire assez plat. Nous n’avons pas pu comparer avec la version originale allemande, donc nous ne pourrons pas incriminer la traduction, même si certains passages nous ont fait douter de la précision de leur restitution (la veste à patch absente de la p. 128), ou encore au vu de ce que nous savons de l’auteur (à la p. 11, sur la religion dans l’environnement familial de l’auteur). Au niveau de la théorie, difficile de se faire une idée précise de la validité de son application au domaine musical et plus précisément du metal, principalement parce qu’il nous manque la version nue, de base. Mais l’approche ne s’est pas disqualifiée d’elle-même, aussi la porte reste ouverte à un approfondissement. Mais les rapprochements entre le métal et la religion et surtout son attrait pour la question des fins dernières sont des éléments qui nous resterons longtemps à l’esprit.

(le concert de metal, le dernier refuge du chant collectif p. 148 …7)