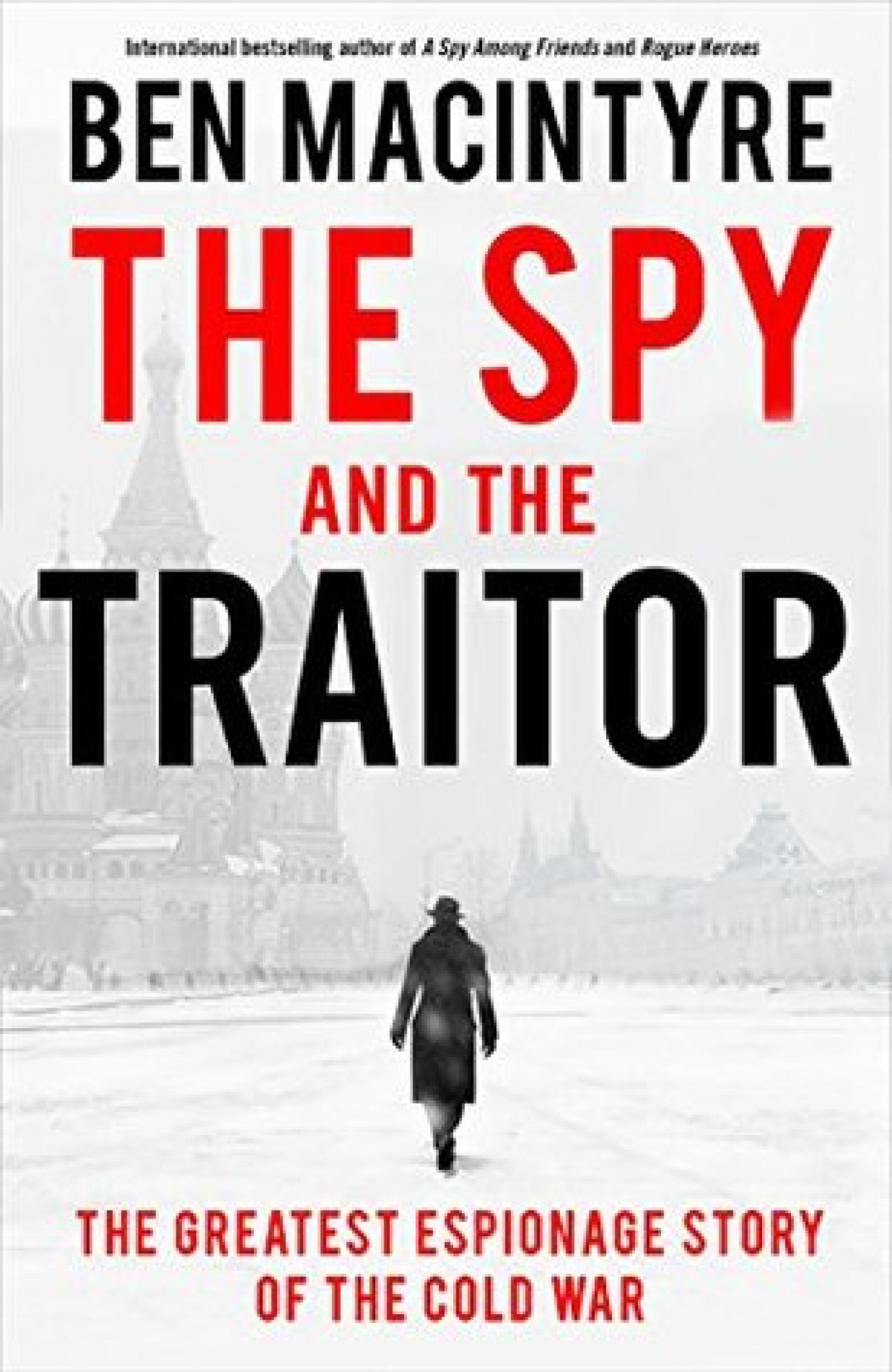

Biographie de Oleg Gordievsky par Ben McIntyre.

Qu’il y a-t-il de mieux pour un service de renseignement que de recruter quelqu’un de haut placé dans un service adverse et de pouvoir bénéficier de ses apports pendant de nombreuses années ? C’est ce qu’avait réussi à faire le Komintern et le NKVD dans les années 1930 et 1940 avec Kim Philby. Mais ce dernier avait été recruté avant son entrée au MI6. Alors qu’Oleg Gordievsky, officier du premier directorat principal du KGB (renseignement extérieur), a lui été recruté alors qu’il était déjà en poste à Copenhague. De 1974 à 1985, il renseigne le MI6 sur l’espionnage soviétique au Royaume-Uni et en Scandinavie et ensuite, une fois officier supérieur, sur les vues du Soviet Suprême au travers de ses demandes de renseignements. En 1985, le MI6 se retrouve donc à avoir pour agent le chef de poste du KGB de l’ambassade soviétique à Londres (résident) … Mais si en Occident un agent double risque des années de prison, en URSS, c’est la mort assurée.

O. Gordievsky est né dans une famille de tchékistes, et son frère l’a précédé au premier directorat principal du KGB. Après de brillantes études, il intègre le KGB en 1963. Mais n’étant pas marié, il n’obtient pas de poste à l’étranger et est affecté au soutien des illégaux (agents sans couverture diplomatique) à Moscou. Il fait un mariage de raison avec une collègue, Elena Akopian, en 1965 (p. 23) et en 1966, il peut enfin prendre un poste à Copenhague pour être officier traitant d’illégaux. Gordievsky se plaît vraiment beaucoup au Danemark mais sa fonction n’est pas inconnue du contre-espionnage danois. En 1968, il est secoué par les événements de Prague et commence à se poser de plus en plus de questions sur le bien-fondé de son travail. Les Danois tentent le coup du « pot de miel » en envoyant un jeune homme le séduire. Ils avaient conclu faussement à l’homosexualité cachée de Gordievsky. En 1970, il retourne en URSS, à sa grande tristesse. Grace à un concours de circonstances, il revient à Copenhague en octobre 1972, toujours avec sa femme (même si leur mariage est déjà au point mort, p.44). Les Danois l’ont laissé revenir, avec une idée derrière la tête, et ils ont mis le MI6 dans le coup. Avec un peu de délais, Gordievsky entre au service de sa Gracieuse Majesté (p. 58), par idéologie, et renseigne les Britanniques sur les agents soviétiques en Scandinavie dont il a connaissances et les opérations en cours. Mais pour rendre les choses plus compliquées et dangereuses, il commence une relation avec une jeune soviétique travaillant pour l’OMS, Leila Aliyeva. Mais non seulement le KGB n’aime pas les aventures extraconjugales mais il aime encore moins les divorces … En 1979, il rentre à nouveau en URSS, divorce et se remarie avec Leila. Comme prévu, sa carrière en subit le contrecoup.

Mais il est de nouveau en selle trois ans plus tard, avec la possibilité d’aller travailler à Londres. Gordievsky débarque donc à Londres en juin 1982 avec sa femme et ses deux enfants. La collaboration interrompue en URSS peut reprendre, avec notamment la préparation de la rencontre Thatcher-Gorbatchev ou les manœuvres Able Archer 1983 qui sans ses renseignements auraient pu tourner à la guerre nucléaire. Jusqu’en 1985. En mai de cette année, il est rappelé à Moscou alors qu’il venait d’être nommé chef de poste. La chasse à la taupe avait été lancée quelques semaines auparavant, mais les preuves manquaient encore. Gordievsky est interrogé, son appartement est sur écoute, il est même drogué au sérum de vérité mais aucune confession n’est faite. Signe que rien n’est perdu, il n’est ni emprisonné à la Loubianka, ni torturé. Mais au premier faux pas, ce sera la balle dans la nuque. V. Vetrov, l’agent « Farewell » de la DST et lieutenant-colonel du KGB, avait déjà été exécuté en janvier. Il réussit à contacter le MI6 à Moscou qui lance une opération d’exfiltration préparée de longue date. Le 19 juillet (p. 274), il passe en Finlande dans le coffre d’une voiture de l’ambassade britannique après avoir été récupéré à une aire d’autoroute. Sa famille reste en URSS. Sa femme ignorait tout de ses activités. Ils ne se retrouverons que six ans plus tard, trois mois avant la fin de l’URSS.

Il est très difficile de reposer ce livre avant de l’avoir lu en entier. Il est extrêmement bien construit en plus d’être fantastiquement documenté. L’architecture du livre peut apparaitre comme déséquilibrée (la troisième partie du livre ne concerne que le rappel à Moscou en 1985 et l’exfiltration) mais elle rend compte de l’exploit réalisé. On parle de s’échapper d’un pays où la surveillance est constante, avec un domicile sous écoute et sous surveillance vidéo dans une emprise du KGB, où le passage de frontière est extrêmement long et surveillé (même pour des voitures diplomatiques), avec en plus le fait que les Soviétiques ont un droit de poursuite en Finlande, pays neutre. Tout ceci en étant bien sûr personnellement filé. Le facteur qui a fait la différence, c’est que le fugitif était un agent formé. Ainsi, on a le déroulé de l’opération d’exfiltration presque heure par heure.

Si une grosse place est ainsi octroyée à l’exfiltration, cela n’amoindrit pas les autres parties. On n’apprend bien évidemment pas en détail les renseignements que Gordievsky donne au MI6 lors de leurs rendez-vous, mais il est question des agents en Scandinavie avec leur histoire, aux agents et aux contacts en Grande-Bretagne (milieux parlementaires, syndicats). Le KGB n’arrive clairement plus à recruter comme dans les années 1930 le Komintern ou le NKVD pouvait le faire. Idéologiquement, le stalinisme, la répression à Budapest, le Mur de Berlin et le Coup de Prague ont fait de gros dégâts. La rémunération entre bien plus souvent en ligne de compte que la volonté de défendre la patrie du socialisme … En parallèle de la double-vie de Gordievsky, B. McIntyre sait aussi habilement mettre en parallèle celles d’autres acteurs, au nombre desquels les taupes soviétiques (ou qui aspirent à le devenir) sont au premier rang : Stig Bergling, Arne Treholt, Aldrich Ames ou encore Michael Bettaney. Le KGB londonien n’a jamais cru les renseignements que voulait donner M. Bettaney et A. Ames, employé par le FBI, a envoyé à la mort de nombreux agents pour pouvoir payer le train de vie de son épouse …

Le rôle de Gordievsky dans la conduite de la politique internationale du Royaume-Uni est aussi expliqué en détail, avec les conseils qu’il a pu donner à Thatcher quand elle a rencontré Gorbatchev (p. 199) mais aussi comment agir de manière idoine aux obsèques d’Andropoff. C’est lui qui démontre aux dirigeants britanniques et à leurs alliés que les dirigeants soviétiques croient en leur propre propagande en 1983 (p. 184).

Il y a bien sûr, du côté du référencement des sources, les limites dues au sujet mais la bibliographie reste impressionnante et en accord avec les connaissances très larges démontrées dans cet ouvrage. Les deux encarts photographiques sont un parfait complément au texte, avec des clichés personnels ou en provenance d’archives de services de renseignement. Si le lecteur est autant accroché, c’est bien évidemment que les 340 pages de textes sont très bien écrites, avec un peu d’humour léger et un niveau de langue élevé (et un vocabulaire parfois complexe). Le recrutement d’un agent peut ainsi être un ballet amoureux (p. 57).

Arrivé à la fin du livre, le titre bénéficie d’un autre éclairage : il n’est pas question de deux personnes différentes mais bien d’une seule et même personne, selon qu’on la considère depuis Moscou ou depuis Londres. Gordievsky est toujours sous le coup d’une condamnation à mort par contumace, il n’y a pas eu d’amnistie après 1991 et ce qui a pu arriver à d’autres anciens agents du KGB en Grande-Bretagne n’incite pas à ouvrir sa porte à des inconnus.

(un député écossais du Labour ne peut pas être recruté par le KGB p. 156 car personne ne le comprend avec son accent édimbourgeois … 8,5)