Essai d’anthropologie culturelle de Victor Büchli.

In so doing it is apparent that the material world is hardly fixed, inscribed or explicitly signifying ; nor it is inherently ambiguous, polyvalent and open. Rather it is both and neither. p. 187

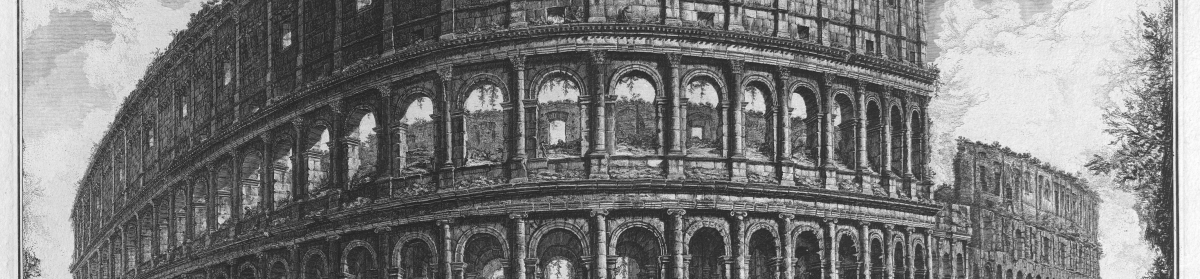

L’immeuble du Narkomfin à Moscou est l’une de réalisations architecturales emblématiques de l’architecture soviétique d’avant-garde, avec le Club Rusakov de C. Melnikov ou la tour Choukhov de V. Choukhov. Il est pensé par Moïse Ginzburg et Ignace Milinis, construit entre 1928 et 1932 et destiné à l’origine aux employés de rang supérieur du Commissariat du Peuple aux Finances. A l’origine partie d’un programme plus vaste jamais achevé et aujourd’hui menacé d’effondrement, c’est le bâtiment symbole de ce que le gouvernement révolutionnaire des années Lénine souhaite faire de la société russe. En effet, le programme a pour but de permettre aux individus qui habitent l’immeuble de mettre en commun leurs activités domestiques (réfectoire, laverie, crèche) pour ne laisser dans les différents types d’appartements que les activités de sommeil et de repos (il n’y a quasiment pas de cuisines privées), des appartements bien plus ouverts sur l’extérieur (et notamment le parc arboré) que les appartements bourgeois et les isbas campagnardes. Cette volonté de changer les comportements domestiques découle des pensées de réformateurs de la vie quotidienne (byt en russe) qui veulent ainsi encourager un mode de vie vraiment socialiste et faire sortir la femme du foyer pour en faire, à l’égal de l’homme, un être social (p. 26). Mais est-ce vraiment ce que veulent tous ses habitants (une quarantaine d’appartements de différentes tailles et agencement, plus un dortoir et un penthouse) ? Surtout que ceux-ci sont amenés à changer avec les purges et le fait que la réalité du logement soviétique (et donc l’imposition de kommounalkas dans le Narkomfin) rattrape ce qui devait être le futur de tout joyeux habitant de l’URSS …

L’introduction du livre met de suite la barre assez haut avec la présentation non seulement du sujet du livre mais aussi du contexte interprétatif dans lequel l’auteur souhaite se placer (qui peut parfois le conduire à lâcher des noms en rafale sans pour autant renvoyer à des références précises). Le second chapitre décrit comment les révolutionnaires de 1917 ont souhaité restructurer le monde matériel dans lequel ils vivaient une fois sortis de la guerre civile et après l’épisode de la NEP. Le but est de s’attaquer au foyer petit-bourgeois, à la production domestique et au travail domestique féminin, centre de l’oppression de la femme par le capitalisme (p. 27). Mais cette volonté de réforme de la vie quotidienne et intime n’est qu’épisodiquement encouragée par le Parti.

Le troisième chapitre explique la vision soviétique de l’hygiène, différente de l’époque tsariste. L’auteur détaille les dangers que les réformateurs du byt voient dans les objets usuels tels que le lit, la table, le fourneau, les icônes (et le coin rouge, endroit le plus sacré dans la maison paysanne russe traditionnelle qui doit être consacré aux enfants). La notion de confort (uiut), avec ses changements de forme, est aussi abordée.

Une fois le contexte bien en place, l’auteur détaille l’agencement du Narkomfin dans le chapitre suivant. Chaque partie du bâtiment et de son annexe sont décrites, comme sa naissance au sein de la firme OSA. Mais à peine le bâtiment est-il construit qu’il doit faire face aux changements qu’engendre le stalinisme qui élimine la première génération de révolutionnaires pour les remplacer par des ruraux qu’il fait monter dans l’appareil d’Etat et qui sont beaucoup moins sensibles aux idées de réforme du byt (cinquième chapitre). La réglementation voit des corps décentralisés s’occuper du logement mais surtout le femme au foyer revient à l’honneur (fin de l’égalité des travailleurs homme et femme en 1934 p. 61, p. 81), entraînant aussi une redéfinition du concept d’hygiène (augmentation de la production aidant, il y a un retour du papier-peint dans les intérieurs). Ce retour au foyer s’accélère même avec la Seconde Guerre Mondiale.

Après l’immeuble et les meubles, V. Büchli décrit les habitants des différents types d’appartements et comment ceux-ci « jouent au communisme » (p. 105). Si les purges n’épargnent pas les habitants, ces derniers modifient parfois leur logement pour s’adapter aux nouvelles situations familiales ou peut adapter la décoration aux possibilités du jour.

Mais le balancier revient déjà dans l’autre sens après la mort de Staline, et les réformateurs de la vie quotidienne reprennent du poil de la bête, reprenant les arguments des années 20, mais le design en plus (dizain en russe). Une offensive est déclarée contre l’agencement centripète petit-bourgeois et en faveur d’un agencement zonal (illustrations p. 142, avec la fin de la centralité de la table p. 137), que doivent accompagner des meubles multifonctions. On voit même réapparaître des objectifs de désartefactualisation de la vie quotidienne (le système des relations sociales débarrassé des objets, p. 148-149), quand le communisme sera entièrement réalisé (vers 1988 donc). Parallèlement, sous Brejnev, la place de l’homme dans la maison commence à être de nouveau évoquée (alors que l’objectif des années 20 et d’en faire sortir la femme pour qu’elle rejoigne l’homme). Cependant le Perestroïka voit le retour vers le foyer comme espace de stabilité (comble, on invoque alors comme modèle l’isba et la datcha, symboles patriarcaux et rétrogrades par excellence pour les Bolchéviques !) …

Après ces considérations plus générales, l’auteur revient dans le huitième chapitre au Narkomfin, à ses habitants, à son domkom (qui gère les parties communes et la bonne tenue communiste de tous les habitants). Le chapitre s’achève sur les changements des années 80 et du début des années 90, avec une évocation mélancolique des ambiguïtés que peut renfermer un buffet chez une vieille dame (fille d’un tchékiste et d’une fervente orthodoxe), où se côtoient œuvres de Staline et icônes saintes (p. 182-183).

La conclusion enfin, fait le lien entre le premier chapitre méthodologique et les suivants (ce qui en fait à nouveau un chapitre un peu difficile à suivre). Les dernières lignes, écrites en 1998, sont encore d’actualité : le bâtiment se dégrade très vite, est quasiment sans habitant et se trouve au centre de problèmes de propriété. La ville de Moscou, son propriétaire, ne l’a pas (encore) détruit et son classement comme monument national ne facilite pas un changement de destination. Ses habitants restants sont bien trop pauvres pour faire face aux travaux …

On ne s’attendait pas à lire que sous Staline régnait aussi la broderie (p. 87-93), mais ce livre va assez loin dans la description de la vie quotidienne soviétique en prenant appuis sur le programme emblématique du Narkomfin (où vivent aussi son commanditaire et son architecte !) déjà dépassé à la fin de sa construction. La fondation théorique de l’ouvrage est solide et s’il est question en surface d’archéologie, on est bien au vu des auteurs cité dans les eaux de l’anthropologie culturelle. On compare même le stalinisme à Bali (tel qu’étudié par C. Geertz, p. 107), et la comparaison n’est pas imbécile. Le mélange entre cas particulier et tendances générales est très bien fait, tout comme les témoignages des anciens habitants est une mine bien exploitée par V. Büchli. Les illustrations (monochromes) sont nombreuses mais les plans manquent de clarté (il faut arriver à comprendre qu’il n’y a que deux couloirs intérieurs pour 8 étages). Les parties méthodologiques sont les points faibles de l’ouvrage. Il est assez difficile de voir où veut aller l’auteur dans le déluge de concepts et de références qui s’abat sur le lecteur (une trop forte réduction de ce qui semble le texte de base de V. Büchli, à savoir sa thèse ?). Mais ces parties obscurcies mettent en lumière le reste du livre, voyage dans l’espace domestique soviétique dont tous les avatars n’ont pas encore disparus à l’heure où nous écrivons.

(les Marseillais peuvent dire merci à M. Ginzburg pour ce bâtiment qui inspira beaucoup le Corbusier … 7,5)