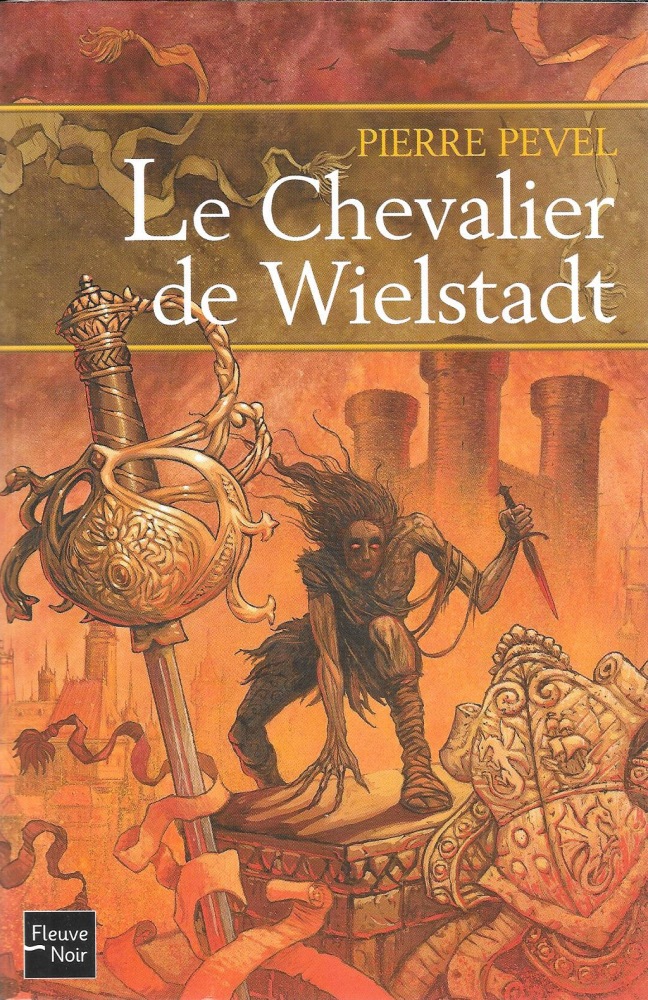

Roman de Fantasy de Pierre Pevel.

Dans le livre final de cette trilogie, P. Pevel fait venir à nous pour une dernière fois le chevalier Kantz, une année après que nous l’ayons quitté. Nous sommes toujours à Wielstadt, cette ville protégée des menaces extérieures par le dragon. Mais à l’intérieur, la menace est plus cachée et surtout plus sournoise. A commencer par ces démonistes qui sacrifient de la jeune vierge à qui mieux mieux. Kantz y met, brutalement, bon ordre, dans une crypte faiblement éclairée (comme il se doit). Mais ceux-là étaient finalement faciles à retrouver. Le Voleur de Visage est lui plus dur à localiser dans une ville de 500 000 âmes. Mais son action sur la psychologie des habitants est dévastatrice. Le bourgmestre voit très nettement le danger d’émeutes destructrices mais surtout le péril pour sa position. Dans les coulisses, différentes coteries s’activent pour tirer partie de la situation. A intervalles régulier, le Voleur de Visage assassine une jeune femme, met son cadavre en scène et découpe son visage. La difficulté de mettre un nom sur le corps met la population sous tension … Le guet et Kantz sont sur l’affaire mais d’autres évènements peuvent aussi détourner notre héros de sa mission. Le passé par exemple …

Après l’enquête policière et le Porte-Monstre-Trésor des deux premiers tome, P. Pevel dirige le lecteur vers un roman plus axé sur la psychologie du héros tout en continuant à prendre, avec finesse, comme base des traditions parabibliques. La maestria des combats contés par l’auteur est restée mais le récit pâtit terriblement du fait du choix de la forme trilogie. Il y a cette désagréable impression d’un élagage fait pour rentrer dans les cases et achever le cycle sur le rythme ternaire. Avec la matière présente, plus celle que l’on peut aisément deviner, il y aurait eu sans problème la possibilité de rajouter assez de pages pour produire un quatrième tome. Ce qui aurait peut-être aussi permis de mieux exploiter encore une galerie de personnages secondaires avec du potentiel, mais qui peuvent apparaître comme uniquement présents pour fournir des moyens de pression sur Kantz. Les protecteurs de la ville ne sont pas follement aidants non plus …

Il y a de très belles non-linéarités dans le récit mais hélas aussi ces redites que l’on avait déjà vues dans le second tome. Quelqu’un lit-il la trilogie dans le désordre ? On ne peut pas non plus parler de décennies entre la parution des différents tomes. Les tourments intérieurs de Kantz sont de plus très limités dans le temps, et apparaissent du coup surjoués et certains développements sont assez prévisibles. Mais face aux moments de classe jetés ici et là et des rebondissements très bien amenés, c’est pas bien grave. Le tout se lit tout de même avec grand appétit jusqu’à une fin douce-amère qui laisse une quantité de suites possibles.

Peut-être pas aussi abouti que les Lames du Cardinal mais toujours dans le haut du panier.

(mais c’est d’une brutalité … 7,5)