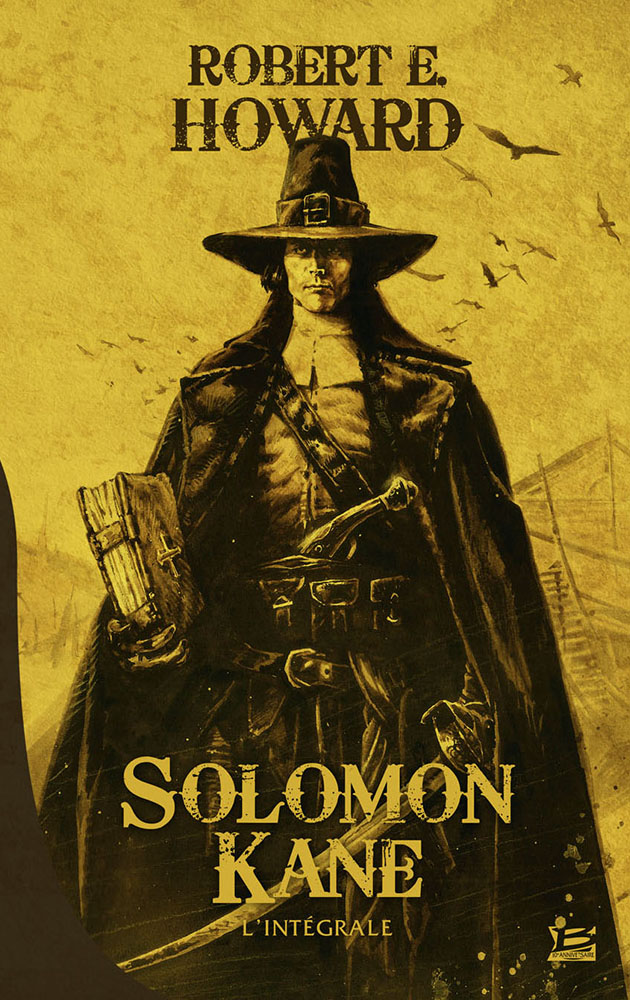

Recueil de nouvelles de Robert E. Howard, introduit et commenté par Patrick Louinet.

Beaucoup moins connu que Conan, Solomon Kane est un héros de R. Howard qui a aussi bénéficié d’une adaptation cinématographique (en 2009). Il est présent dans beaucoup moins d’aventures que le Cimmérien mais n’est néanmoins pas un personnage mineur de l’œuvre howardienne. D’une certaine manière, c’est un personnage plus complexe que Conan. Est-il vraiment puritain ? Se sait-il fou ?

Solomon Kane se donne seul des missions vengeresses qui peuvent durer des années et qu’il pense divines. C’est ainsi que dès la première nouvelle du récit (une fois passée la courte introduction de P. Louinet), le héros tombe sur une jeune mourante qu’il ne connaît ni d’Eve ni d’Adam et le voilà parti à la poursuite des coupables. Cette poursuite le mène loin dans un XVIe siècle dérangé et le met en contact avec des phénomènes assez peu bibliques … La seconde nouvelle quitte cependant provisoirement l’exotisme pour venir en Angleterre. L’intrigue, assez téléphonée, tourne autour d’une lande décharnée hantée par quelque chose qui tue et dépèce les voyageurs. La troisième nouvelle reste dans ce registre « anglais » mais conte une histoire où S. Kane est le spectateur de la revanche d’un nécromancien dénoncé par son ami. S. Kane est également plutôt spectateur dans la suivante, Bruits d’ossements. En Forêt Noire, Kane et un compagnon de voyage s’arrêtent dans une auberge qui ne semble pas être des plus animées …

La cinquième nouvelle revient dans l’ambiance de la toute première (les nouvelles sont présentées dans ce livre dans leur ordre de publication). On retrouve N’Longa et notre aventurier puritain poursuit ses explorations. Il est des collines aux cavernes peu accueillantes dans la région que traverse S. Kane mais le bâton de N’Longa a quelques capacités insoupçonnées ! La nouvelle suivante conduit S. Kane à entrer en contact avec une reine héritière d’une civilisation oubliée. Comme le genre de la donzelle n’est pas exactement celui du héros (on flirte par moments avec le SM lesbien, p. 151, après des passages qui étaient déjà marqués par un exotisme sensuel), les choses se passent assez mal.

La suite des nouvelles est ensuite interrompue par un poème où Salomon Kane entre en conflit avec Francis Drake. Elle reprend avec une aventure où Kane est opposé à des pirates tourmentant un jeune couple (La flamme bleue de la vengeance). Le héros y fait lui-même le parallèle entre sa personne et la nuit, et avoue que c’est souvent la vengeance qui le guide (p. 236). Un second poème sans titre fait la transition avec ce qui est à notre sens parmi les meilleures nouvelles du recueil : Les ailes dans la nuit. Cela fourmille de scènes frappantes. La nouvelle qui lui fait suite cherche quant à elle du côté de l’horreur cosmique (p. 310) et on en apprend un peu plus sur le bâton que N’Longa a donné à Solomon.

Un dernier poème, ayant pour sujet le retour à la maison de Solomon Kane précède les appendices. Ces derniers comprennent trois fragments de nouvelles, dans leurs versions de travail non corrigées, la première version de Bruits d’ossements (avec des différences significatives, p. 420) et deux fragments sans titres (dont le dernier refait une incursion du côté des civilisations oubliées) puis une aventure appelée les Epées de la Fraternité qui est une autre version de La flamme bleue de la vengeance mais où le héros se nomme Malachi Grim. Enfin, la partie des appendices est close par une autre version du dernier poème publié.

Le volume est complété par une analyse de P. Louinet, qui, au vu de sa qualité, aurait méritée d’être plus longue et une liste des sources utilisées pour bâtir ce recueil de 430 pages richement illustré.

Ce qui frappe dans les aventures de Solomon Kane (un mix assumé entre le roi Salomon et Caïn, le roi sage et juste et le premier meurtrier de l’humanité, condamné à errer), c’est leur penchant envers l’œuvre de E. Rice Burrough et Tarzan (sans pourtant oublier R. Stevenson pour les pirates). Le héros est toujours habillé à l’européenne mais la jungle et les civilisations isolées ont une très grande importance dans les récits. R. Howard ne recherche pas le réalisme tout en voulant donner au lecteur des explications rationnelles. Il semble s’être finalement assez peu documenté et reste dans la perception étatsunienne de l’Afrique du début du XXe siècle (il se trompe aussi sur Karlsruhe, fondée seulement en 1715, p. 90). Les nouvelles ne sont pas toutes transcendantes mais il y a de très bonnes histoires et même des fulgurances qui surprennent le lecteur (la chute de la tour p. 182, p. 288 avec le crâne de Goru par exemple et le bâtiment en feu).

Comme chez Conan, R. Howard reste un homme de son temps, ce sur quoi P. Louinet insiste fortement dans son analyse (racisme, défiance envers le fascisme). Ce dernier n’est d’ailleurs pas aveuglé ni par S. Kane ni par R. Howard et décrit avec beaucoup de justesse les différentes évolutions de l’écrivain texien. L’utilisation de l’Afrique comme une image des profondeurs de l’inconscient est une idée de P. Louinet qui est à signaler, tout comme le tournant plus sexuel que prennent les écrits de R. Howard (ici le double Nakari-Lilith/Maryline) à partir de la fin 1928 (p. 423-424).

Une belle découverte en définitive. R. Howard a créé avec S. Kane, persuadé d’être l’instrument du courroux de Dieu (p. 186), un autre héros critique de la civilisation. Forme et fond du livre sont en parfaite adéquation, avec à nouveau un très bon travail de P. Louinet.

(« Il a été de mon devoir par le passé de devoir soulager de leur vie nombres d’hommes habités par le mal … », p. 210 … 8)