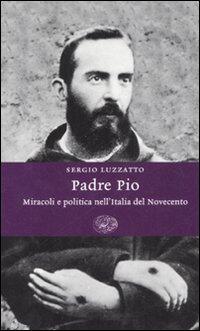

Miracoli e politica nell’Italia del Novecento.

Essai historique sur Padre Pio et son temps par Sergio Luzzatto. Traduit en français sous le titre Padre Pio. Miracles et politique à l’âge laïc.

Son image est partout en Italie, dans des cafés, sur des camions, mais aussi partout dans le monde où se trouvent des Italiens. Il est l’équivalent du t-shirt du Che. Padre Pio est cette figure barbue portant des mitaines faisant partie du paysage normal pour les Italiens, adeptes ou non, croyants ou non. En premier lieu, c’est un moine capuçin canonisé (en 2004) que des gens encore vivants aujourd’hui ont pu voir et à qui ils ont pu parler, puisqu’il est mort en 1968. Dans tout le répertoire des saints, c’est une particularité. Son autre particularité, c’est de porter des stigmates, comme François d’Assise au XIIe siècle mais, cas unique, en étant prêtre. A ce titre, il devient un Autre Christ. Pour la Sainte Eglise Romaine, ce devrait être le ravissement. Eh bien, non …

Padre Pio, dans son couvent du Gargano, est supposé avoir reçu les stigmates le 20 septembre 1918. Par un effet convergent de la Contre-Réforme tridentine, de scientisme post Première Guerre Mondiale et de conservatisme antidémocratique, le Vatican de manière générale ne voit pas d’un bon œil l’émergence d’un saint vivant, à la réputation de producteur de miracles et stigmatisé et qui draine lettres (700 par jour en 1919 p. 57), foules et offrandes (même si la hiérarchie ecclésiale n’est pas univoque).

Pour ne pas prêter le flanc aux sceptiques de tous ordres, l’Église catholique est en effet devenue méfiante devant le miracle depuis le XVIe siècle (pour ne pas se retrouver à nouveau avec des saints lévriers ou devoir gérer une imposture dévoilée). De plus, dans un environnement saturé en gueules cassées (stigmatisés du modernisme p. 7) mais aussi devant l’automutilation de combattants, l’apparition d’un stigmatisé répond peut-être à un besoin de sacralité identificatoire mais rend aussi certains médecins mandatés très suspicieux. Chez ces derniers ont soupçonne l’usage de moyens chimique, et cela va chez le Père Gemelli (futur premier recteur de l’université catholique de Milan tout de même et qui donnera son nom à l’hôpital universitaire catholique de Rome où sont soignés les papes) jusqu’à détecter des maladies mentales chez Padre Pio. Enfin, dans une Eglise italienne qui pleure encore la prise de Rome en 1870 et qui ne voit pas forcément un problème dans la montée en puissance squadriste contre le bolchevisme, la piété incontrôlable qui touche toutes les classes sociales dans ce Mezzogiorno reculé et arriéré qui se transforme en culte d’un moine à peine formé théologiquement n’est pas la bienvenue. L’Église va retrouver son magistère moral et son influence sur les classes dirigeantes en Italie et ce qui peut être un terrible imposteur peut tout mettre par terre. Les stigmates sont des signes de Dieu au XIIe siècle, des preuves au XXe, avec des réactions forcément différentes (p. 11), même si, à partir de 1926 en Italie, l’Autre Christ c’est Mussolini (p. 192).

S. Luzzatto présente dans ce livre l’irruption de la sainteté publique et éclatante dans une Italie qui vient de passer au travers d’une Première Guerre Mondiale dévastatrice et au résultat qui ne pouvait être que décevant. Il montre certes les effets sur la piété populaire de Padre Pio mais surtout les conséquences politiques, dans l’Église et en dehors. Il est ainsi entouré de notables locaux, fascistes de la première heure pour certains, d’affairistes (dont un qui régnera en grande partie sur le marché noir de la France occupée), de fils et filles spirituels qui agiront dans le but de son acceptation par le Saint Siège et pour accroître sa renommée. Si la période allant de 1919 à la veille de la guerre est surtout marquée par la répression, Pie XII est plus conciliant. L’après 1945 voit tout de même la captation de fonds américains pour la construction d’un hôpital proche de son couvent … Mais les papes suivants restent méfiants (résumé p. 385), sans pour autant retourner à la répression (quasi interdiction des activités pastorales) et aux volontés d’exiler Padre Pio loin de sa base (le gouvernement italien s’y oppose toujours pour des raisons d’ordre public avant 1945).

S. Luzzatto n’est visiblement pas un adepte de Padre Pio (mais il est aussi peu probable qu’il soit catholique …), et ce livre est très loin de l’hagiographie. La lecture commence presque avec le plagiat par le Padre du témoignage d’une autre stigmatisée pisane (p. 30-31) ! L’auteur est aussi plus que sceptique en ce qui concerne la réalité des stigmates, preuve à l’appui, sans cependant pouvoir être 100 % sûr. Les miracles sont à peine évoqués, assez souvent le texte est à deux doigts de la raillerie ou ils servent d’introduction à un bon mot (p. 292). Mais l’auteur est équanime, parce qu’il n’est pas avare ni dans la description des profiteurs de Padre Pio ni de tout ce que tentent ses ennemis (le père Gemelli ne s’avouera jamais vaincu, même dans les années 60). Il est tout de même question de la damnatio memoriae d’un vivant (p. 174) !

Le texte en italien est exigeant. D’une très haute qualité littéraire et avec ses petites touches caustiques, il demande un petit temps d’adaptation. S. Luzzatto a toutes les armes pour guider le lecteur dans les temps troublés italiens qui font suite au premier conflit mondial et aux luttes qui y prennent place, y compris dans ce petit village des Pouilles qu’est San Giovanni Rotondo avec sa société principalement analphabète, son histoire propre et les échos encore en 1920 des violences du Plébiscite de 1860 (p. 105). Mais il faut aussi avoir quelques bases en réducisme, en biennio rosso et en post-fascisme des années 60 (un milieu qui voit beaucoup d’hagiographes de Padre Pio, p. 382-383) où la nostalgie pour Mussolini rencontre la passion pour Padre Pio, doublé par un grand besoin de miracles dans ce tourbillon de changements en Italie … Le problème viendrait plus des reproductions de photographies dans le texte qui ne sont pas légendées. Certes elles sont étroitement en relation avec le propos mais ce n’est pas toujours évident. Il n’y a pas plus de bibliographie générale dans ce volume qu’il n’y a de table des illustrations.

Un livre capital pour comprendre l’Italie contemporaine à l’ère du média de masse et après.

(Padre Pio serait apparu à des aviateurs de la RAF, p. 292, pour les dissuader de bombarder le Gargano …8,5)