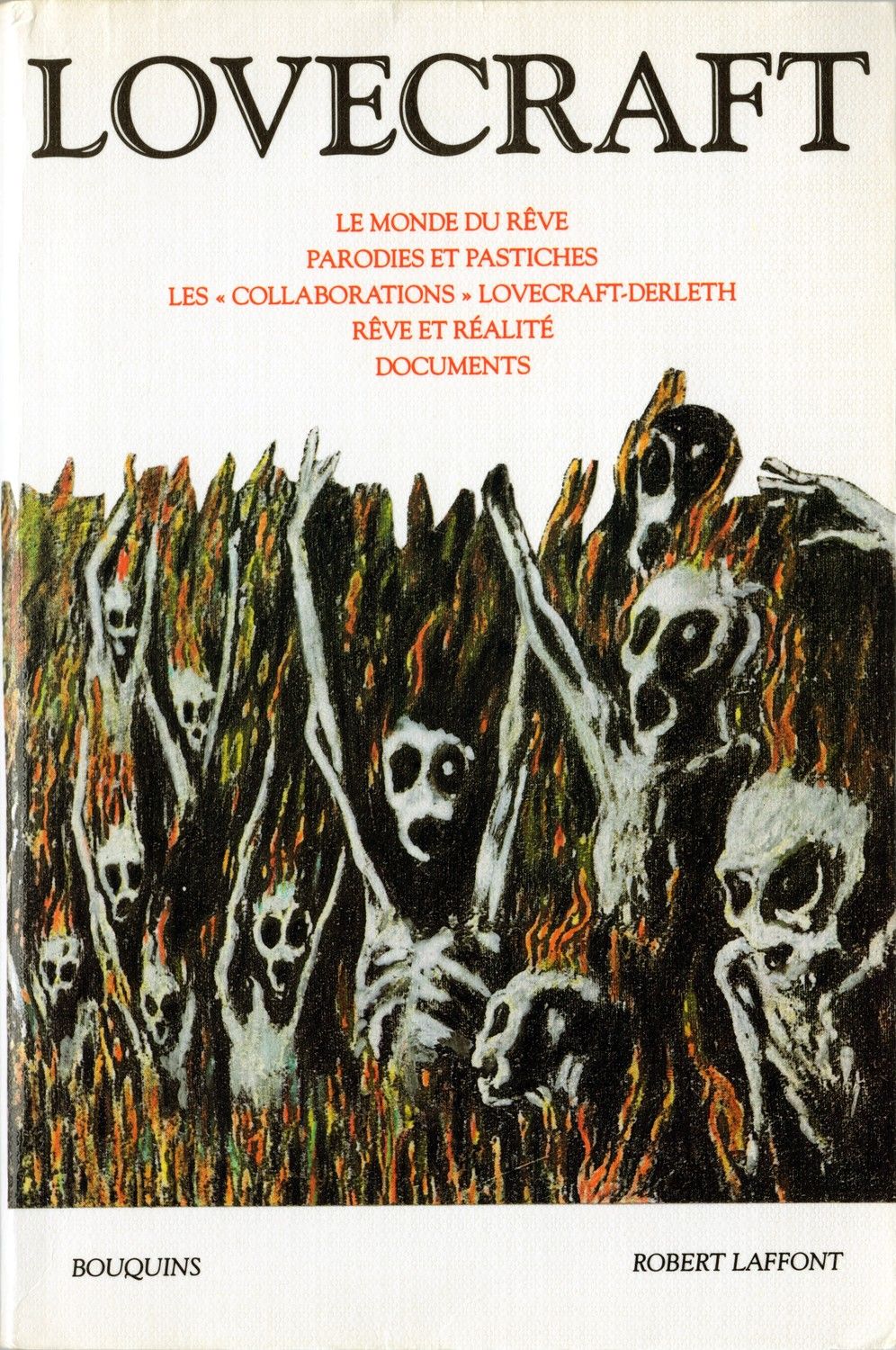

Recueil de textes de Howard Philipp Lovecraft.

Ne pensez pas pour autant que les spéculations fantastiques sur l’univers ou sur la vie m’indiffèrent, même si je n’y adhère pas. Au contraire, comme les rêves mystérieux qui m’inspirent mes histoires fantastiques, elles m’intéressent d’autant plus que je n’y crois pas. p. 1223

Le troisième et dernier tome des œuvres de H.P. Lovecraft peut être considéré comme rallongé. Il est au minimum très inégal. S’il côtoie les sommets, il est aussi alourdi par les collaborations posthumes de August Derleth (à qui il faut reconnaître le grand mérite d’avoir sans relâche diffusé l’œuvre de l’écrivain de Providence) dont on peut aisément se passer.

Ce volume est d’une grande variété, en plus d’être très épais. Il est divisé en plusieurs sections, d’inégales longueurs et importances. La première partie est constituée par les écrits inspirés des rêves de l’auteur. Aux nouvelles (parmi lesquelles les très connues La Malédiction de Sarnath, Le Témoignage de Randolph Carter, Polaris, La Quête d‘Iranon ou Les Chats d’Ulthar) succède la suite de Kadath l’Inconnue (composée de A la Recherche de Kadath, La Clé d’argent et A travers les portes de la clé d’argent). Puis dans le chapitre « Rêves et Chimères », l’éditeur a rassemblé diverses lettres de H.P. Lovecraft où ce dernier explique les liens entre ses rêves et ses écrits ou l’origine de certains motifs. De ces textes, il faut faire ressortir La Quête d’Iranon et le cycle de Kadath (sauf peut-être son dernier épisode) qui pour nous sont très au-dessus du lot. Il y a du Alice dans le cycle. Le rêve …

La partie suivante rassemble les écrits satiriques et les pastiches pour lesquels H.P. Lovecraft est sans doute le moins connu et qui n’étaient sans doute pas non plus destinés à la publication. Les notes et l’introduction de l’éditeur aident fortement à la compréhension de ces courts textes. Au lecteur il est ensuite proposé une très longue suite de textes de A. Derleth, à partir de canevas de H.P. Lovecraft. C’est là que le contraste est violent, car au niveau du style, tout oppose les deux auteurs et amis. Quand Lovecraft va à l’efficacité et conduit son récit à la première personne, Derleth use de la polyphonie et délaie de manière outrancière. On peut éventuellement croire à des idées originales de Lovecraft, mais le traitement est battu et rebattu. La lecture en est très pénible mais montre en creux les qualités de l’auteur principal de ce recueil. L’espoir que le rythme s’accélère est constamment déçu.

La section suivante collationne divers textes, allant du guide touristique au récit de voyage pour aboutir à des essais portant sur la superstition ou sur F. Nietzsche. Le guide de voyage décrit Québec en démarrant par l’histoire de la Nouvelle-France. Il est écrit à l’usage personnel de l’auteur (sans modification substantielle de l’éditeur au vu d’incohérences comme la chapelle russe grecque orthodoxe de la p. 1160 ou les charmes médiévaux p. 1069) et long de 180 pages. Fusionnant recherches et visite sur place, ce guide présente de manière synthétique l’histoire du Canada français, avec quelques redites (pas trop gênantes et finalement assez classique dans ce genre de littérature) mais aussi quelques défauts. La Grande Paix de 1701, fondamentale pour la compréhension des rapports sociaux en Nouvelle France et leur grande spécificité, n’est pas évoquée. La description de la ville en 1930 propose des circuits de visites dans tous les quartiers du plus ancien établissement encore actif au Nord du Rio Grande. H.P. Lovecraft, qui ne perd jamais une occasion de crier « God save the King » (les Etatsuniens sont des barbares p. 1057), p, montre que son attention pour l’architecture ne se limite pas à la Nouvelle-Angleterre, et que s’il ne cache pas son inclination pour l’Angleterre et les loyalistes de 1774 (sa dévotion vieil-anglaise p. 1005, sa complaisance pour la déportation des Acadiens p. 1017), il admire les réalisations des colons français et le courage de leurs explorateurs (mais pas la religion papiste et ses reliques, p. 1132, dont il s’amuse. La page 996 voit un concentré des positions lovecraftiennes : contre la standardisation et le mécanisme, les choses anciennes contre « rempart à la désillusion de la décadence ».

Les nouvelles publiées dans les autres tomes l’ont montré, H.P. Lovecraft est très conscient de l’influence hollandaise en Nouvelle-Angleterre (p. 1081). Il résume une partie de ses connaissances dans un court texte, qui fait suite à celui qu’il a retravaillé pour son ex-épouse Sonia Greene (suite à son voyage en Europe). On peut clairement y voir insérées les propres idées de Lovecraft (comme le signale dans une courte notice S.T. Joshi) mais aussi que S. Greene a assisté à un discours d’Adolf Hitler à Wiesbaden en 1932 (p. 1162). S. Greene n’est pas très tendre avec les commerçants français, toujours prêts à arnaquer le touriste (p. 1163) même si elle voit Paris comme la Nouvelle Athènes, tout comme V. Hugo en 1841 dans Choses vues.

D’autres textes peuplent cette dernière partie, que l’on peut diviser en deux sous-parties. La première rassemble des écrits sur l’astronomie, la religion, le temps et la linguistique. La seconde partie est plus ancrée dans l’actualité, avec des sujets allant du monde anglo-saxon (il est pour l’aristocratie p. 1245), à la Première Guerre Mondiale, à l’histoire de l’art contemporain (contre le fonctionnalisme p. 1232) et aux relations entre matérialisme, idéalisme et nietzschéisme. Mais l’auteur n’est pas toujours très bien renseigné, quand il met dans la même catégorie l’autocratie russe et le régime impérial allemand en 1915 (p. 1246).

Le volume est complété par une bibliographie fournie et un répertoire francophone de la critique lovecraftienne, arrêtée en 1991 (la seconde édition de 2016 n’a pas actualisé cette liste). La traduction est efficace, sans être irréprochable (décade pour décennie p. 159) ou toujours plaisante (p. 1159, p. 1244 en note).

Certaines pages, il faut le dire, relèvent du combat. Les nouvelles de A. Derleth sont très dispensables et ne valent que pour permettre la comparaison avec le style lovecraftien et imaginer ce que cela aurait pu donner si le concepteur des synopsis avait écrit le texte. Les textes d’actualité, par leurs outrances et leur lien avec la guerre ne sont pas les meilleurs, mais font partout des premiers publiés. Les articles philosophiques jettent par contre une lumière très appréciable sur ce que fait l’auteur dans ces récits fantastiques, annihilant toute tentation de voir de l’ésotérisme dans l’œuvre (Matérialisme et idéalisme). Les autres lettres (après le Cycle de Kadath) renseignent avec intérêt le lecteur sur le processus créatif de H.P. Lovecraft. Le volume n’aurait donc rien perdu à être un peu plus fin. Mais il n’aurait pas forcément élargi son public potentiel, qui est bien celui des gens qui veulent connaître le maximum de cet auteur et ne pas se limiter aux quelques nouvelles du Mythe de Cthulhu. La bibliographie et le répertoire des études lovecraftiennes, bien que daté, vont bien dans ce sens.

Avec plus de 1300 pages et des textes aussi différents que ceux rassemblés dans ce dernier volume des Œuvres, il ne pouvait pas que y avoir un haut niveau constant de qualité. Mais la lecture en valait assurément le coût !

(comment marier son loyalisme envers la couronne britannique et son athéisme, il ne donne pas la solution … 6,5)