Dictionnaire de l’utopie en science-fiction par Ugo Bellagamba.

Le juriste est parfois rêveur. Certains spécimens ne se contentent pas de discourir sur les modes d’occupation de l’espace public chez les Romains, ils se mettent à rêver de mondes où les gens ne cherchent pas à contourner les lois et donc sont contents en tous points de leur gouvernement, c’est à dire se dotent d’institutions parfaites qui sont donc, comme telles, acceptées. Des utopies donc, car de tels lieux ne peuvent exister (particulièrement chez les Latins ?). U. Bellagamba est justement historien du droit, il était donc tout indiqué, puisque lui-même aussi auteur de SF, pour écrire un tel dictionnaire.

Comme chaque dictionnaire, il est structuré en entrées, une fois passé l’introduction. Mais ici pas question ni d’œuvres ni d’auteurs, l’approche se fait par concepts généraux qui peuvent apparaître dans des œuvres de science-fiction à caractère utopique (dans une conception assez large). Ainsi l’Age d’or ouvre-t-il le bal en montrant le renversement qui s’opère. Si chez les poètes arcadiens (mais avant tout chez Hésiode), il est conjugué au passé, dans la SF, il est au futur, la destination. Mais il est aussi une période de la SF étatsunienne, celle des années 1930 et 1940 avec sa diffusion dans des magazines aux coûts modiques.

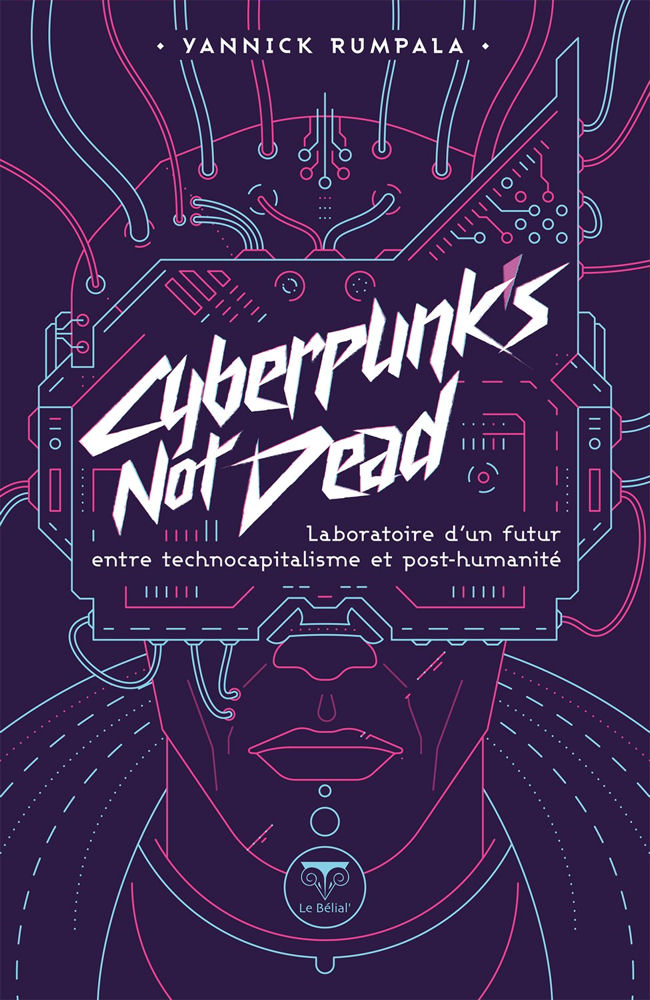

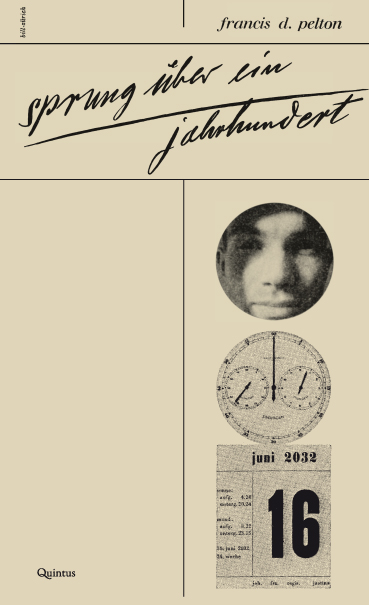

Les entrées, à chaque fois grosses de plusieurs pages, ne se contentent pas de quelques phrases abruptes mais laissent de la place à la polysémie. Le lecteur pourra ainsi naviguer, sans évidemment être contraint par un ordre de lecture mais étant renvoyé à d’autres entrées par des mots en gras, entre des concepts tels que Architecture, Cyberpunk, Mars, Gouvernements, Machines, Justice, Codes, Uchronies, Solarpunk ou Convention.

L’auteur est historien du droit, cela se sent à beaucoup d’endroits, mais sa spécialité ne va pas jusqu’à lui éviter de dommageables erreurs, à notre sens, sur d’autres questions historiques. Le plan hippodaméen n’est de loin pas la norme dans la cité antique gréco-romaine (p. 33), la vision de la femme médiévale présentée dans ce dictionnaire est bien trop tributaire du XIXe siècle et laisser penser que le despotisme éclairé mène directement au génocide est un peu simpliste (p. 84). Mais ces quelques imprécisions sont rattrapées par les connaissances littéraires très étendues, non seulement des textes, mais aussi de leurs analyses (que nous ne reprendrons pas toutes, comme avec Paul Atréides p. 178). Le lien entre paléontologie (p. 164-168, avec ici aussi des imprécisions) et SF, nées au même moment et partageant des auteurs, est étonnant. U. Bellagamba est aussi très convaincant sur le Nautilus du Capitaine Némo comme premier vaisseau-monde de la SF (p. 215-216). Le rappel de quelques idées d’architecture utopique des années 1980 (Aqualab de J. Rougerie) nous a aussi fait un grand bien.

Un livre avec de nombreuses bonnes idées (de lecture évidemment!) bien amenées, beaucoup éveillant la curiosité et certaines conduisant à un approfondissement, mais plombé quelque peu par une relecture déficiente.

(le roman historique, une uchronie qui ne s’assume pas p. 210 …7)